L’Aranya de Balkrishna Doshi

Vikram Bhatt sur une cité construite par ses habitants

On ne peut pas être qu’architecte, me suis-je dit. L’idée est de devenir un sthapati comme il est écrit dans les textes canoniques. . . .« être un yogi, sentir les vibrations de chaque élément du cosmos, y compris les matériaux et l’utilisateur de cet espace. »1

—Balkrishna Doshi

-

En sanscrit, le terme sthapati est une combinaison de deux mots : stha, qui signifie espace, et pati, qui veut dire maitre ou seigneur. Pris ensemble, stha et pati signifient « juge en chef » ou « arbitre de l’espace », quelqu’un ayant la responsabilité de réaliser des temples ou de grands bâtiments. ↩

Balkrishna Doshi a commencé sa formation d’architecte en travaillant à Paris avec Le Corbusier de 1951 à 1954, avant de retourner en Inde pour superviser les projets influents de ce dernier à Ahmedabad et créer sa propre agence, Vastushilpa, également à Ahmedabad, en 1956. Dès le début de sa carrière, Doshi s’est impliqué dans la conception de projets d’habitation, notamment des logements sociaux pour le personnel de l’Ahmedabad Textile Industry Research Association (ATIRA). Dans les premières années de l’indépendance de l’Inde, le gouvernement a collaboré avec des entreprises privées pour lancer de nombreux projets nationaux de construction, par exemple le Physical Research Laboratory, la Gujarat State Fertilizer Corporation, l’Indian Farmer’s Fertilizer Company et la Madhya Pradesh Electricity. Ces entreprises étaient souvent situées dans des lieux reculés pour des raisons stratégiques, en particulier l’accès aux ressources, et devaient par conséquent bâtir des hébergements pour leurs employés. Doshi a conçu plusieurs cités industrielles pour ces clients, mais contrairement aux projets de logements sociaux en Inde qui étaient souvent austères, ceux de Doshi débordaient de vie; son architecture permettait à la vie quotidienne de se poursuivre et favorisait l’épanouissement des communautés. Dans son œuvre imposante, c’est avec les projets d’habitation que Doshi s’est le plus approché de la concrétisation de sa vision d’un rôle plus vaste de l’architecte fondé sur la notion de sthapati.

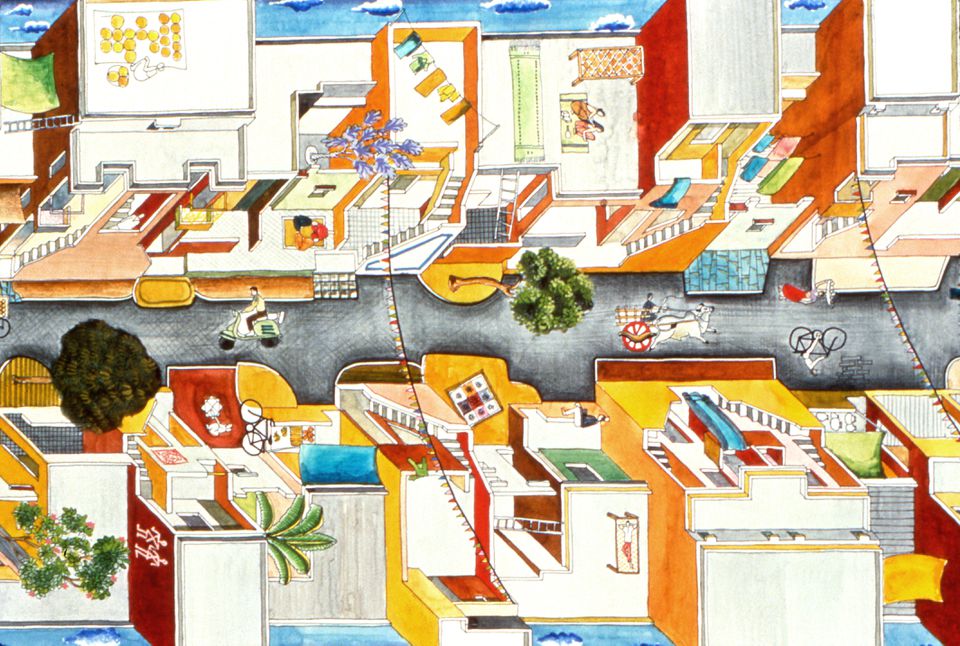

Un tel rôle nécessitait une attention particulière aux conditions locales, tant matérielles que climatiques, une démarche que Doshi a appliquée rigoureusement à tout son travail. Ainsi, la rareté en Inde de l’acier et du ciment, par exemple, a obligé Doshi à expérimenter des technologies de construction et des matériaux locaux comme la brique et la pierre. Dans le projet de l’ATIRA, il s’est servi de briques sous forme d’un système simple et régulier de murs porteurs soutenant une structure de toit en voute. Comme la plus grande partie de l’Inde est située sous les tropiques et que les couts de l’énergie sont particulièrement élevés, un design qui tient compte du climat, en particulier au niveau de la ventilation naturelle, est essentiel. Doshi s’est attaqué à ce défi climatique à différents niveaux, de la collectivité au bâtiment individuel, des matériaux aux dispositifs et, ce faisant, a contribué de manière considérable à l’élaboration de modèles pour l’architecture tropicale dans le monde entier. Il a réalisé des projets de logements de toutes tailles, certains pouvant accueillir plusieurs centaines de familles, voire quelques milliers, tout en concevant chacun d’entre eux comme un ensemble cohérent et autosuffisant, dans lequel les commodités et services étaient partagés. Doshi y est arrivé en agrégeant des unités domiciliaires pour créer des paysages urbains de faible hauteur (la plupart du temps de deux à trois étages) à haute densité.

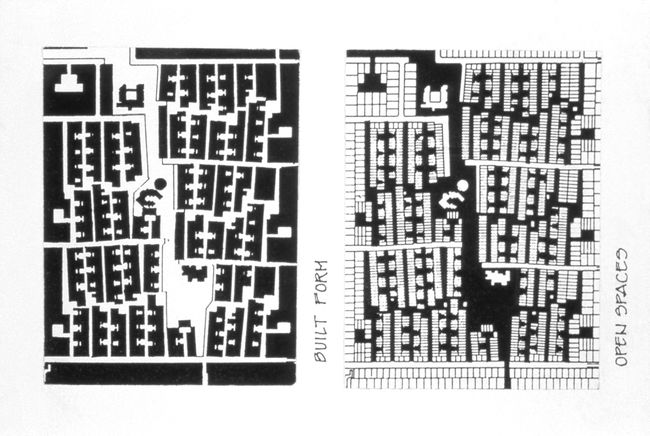

Minimum Cost Housing Group et Vastushilpa Foundation. Étude des espaces ouverts conçus pour encourager l’activité économique autour des habitations, logements sociaux d’Aranya, Indore, Inde, 1990. Fonds Minimum Cost Housing Group, CCA. ARCH280276

Un vaste pourcentage des populations urbaines en Inde est constitué d’ouvriers et de nouveaux migrants (« l’autre moitié ») qui manquent de possibilités pour se loger en ville et vivent donc souvent dans des habitations de fortune. Pour répondre au défi de l’accès au logement, Doshi a créé en 1978 la Vastushilpa Foundation parallèlement à son activité d’architecte. L’organisme fonctionne comme un lien entre universitaires et professionnels, dans le but de mener des recherches sur les méthodes d’amélioration des qualités environnementales des établissements humains en Inde, en particulier ceux de la population pauvre. Par exemple, de la fin des années 1970 à la fin des années 1980, sa fondation a collaboré à différents projets avec le Minimum Cost Housing Group de l’Université McGill, fondé en 1971 avec pour mission la conception et la recherche de bâtiments durables et à faible cout dans les pays en développement. Ensemble, ils ont mené une étude approfondie sur le logement informel dans la ville d’Indore, dans le centre de l’Inde, qui a documenté en détail le fonctionnement de ces communautés et les méthodes de construction déjà utilisées par « l’autre moitié ». En particulier, c’est sous les auspices de la Vastushilpa Foundation plutôt que de son agence que Doshi a choisi de réaliser la commande du projet des logements sociaux d’Aranya, au début des années 1980, et les chercheurs du Minimum Cost Housing Group ont participé à et documenté toutes les étapes de son développement.

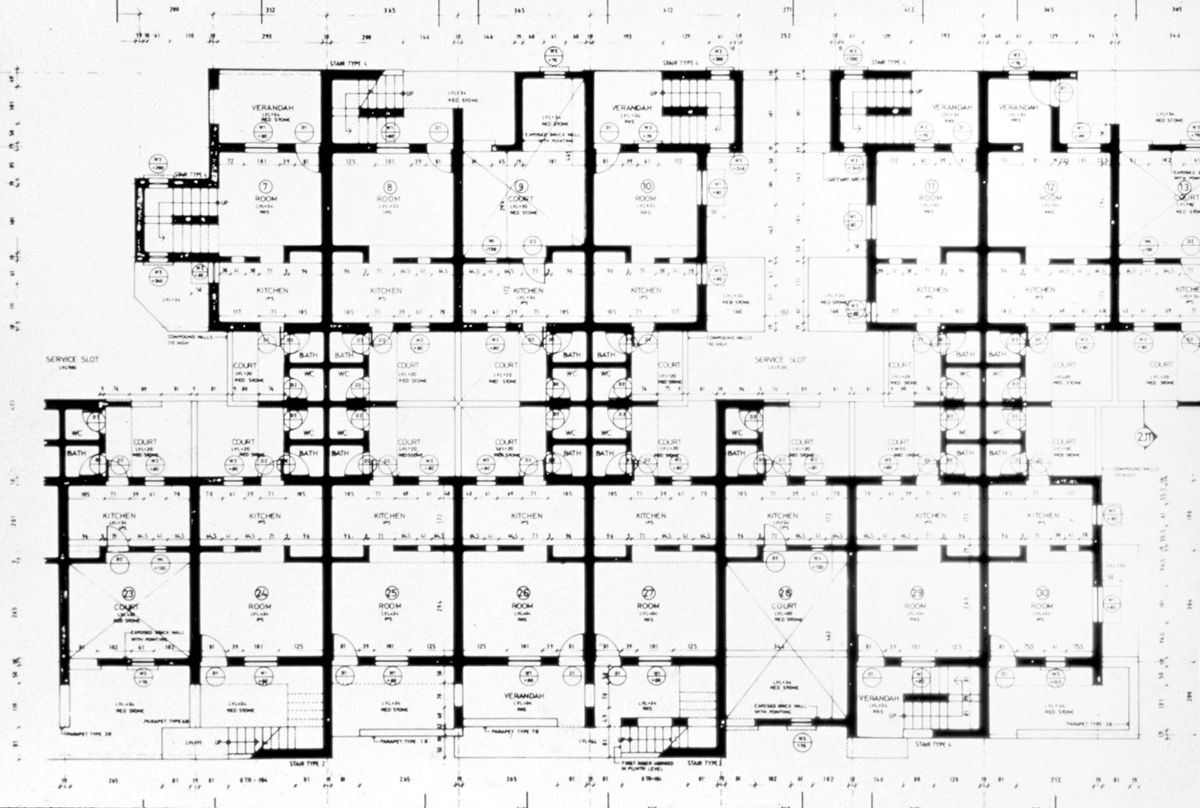

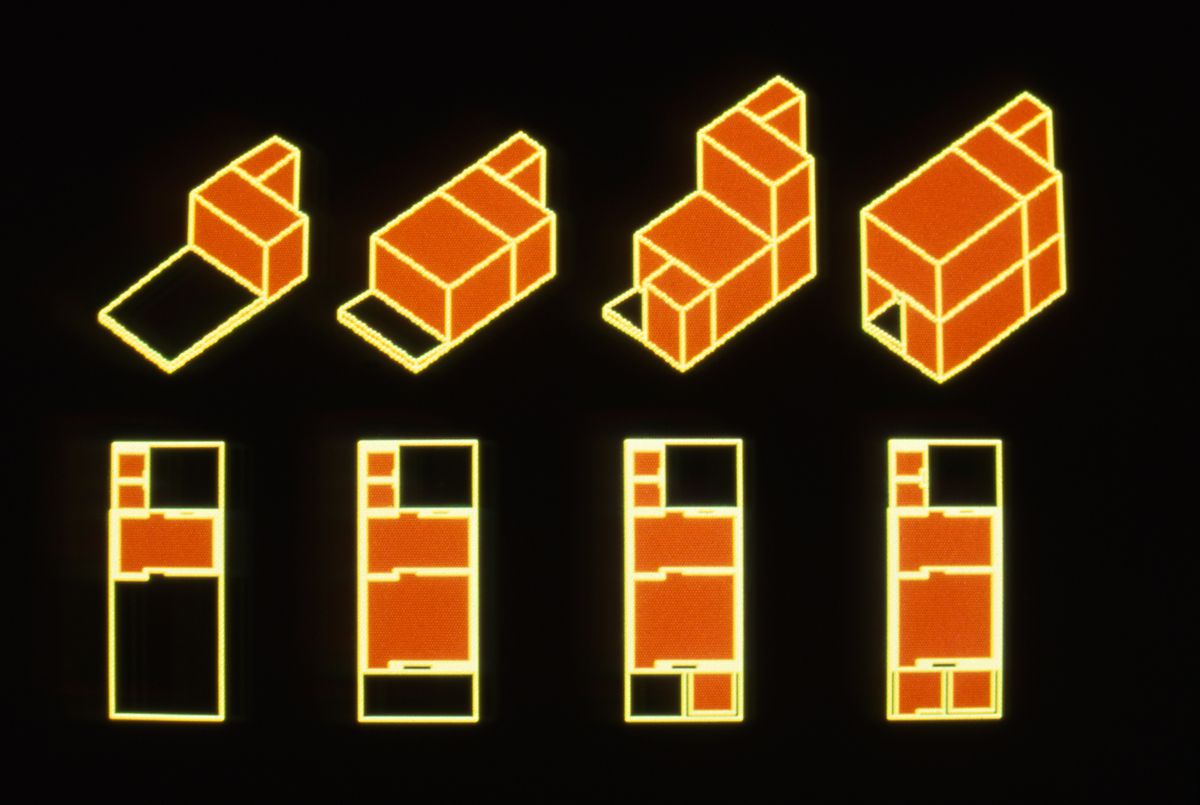

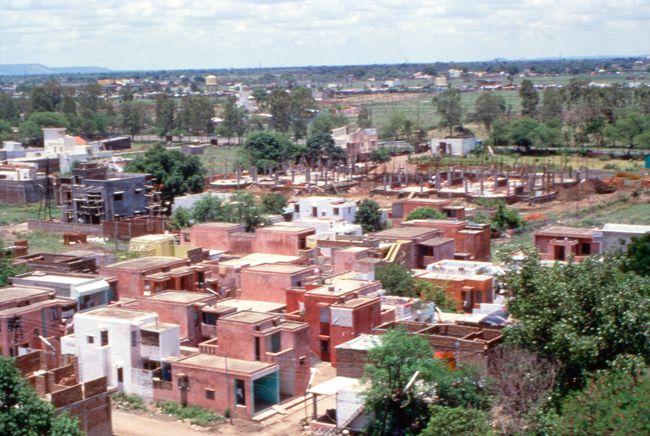

L’approche que Doshi a préconisée pour Aranya incarnait l’esprit du sthapati-architecte en cela que sa conception répondait aux besoins et aux capacités de ses utilisateurs de la façon la plus humble et empathique possible. Situé en périphérie immédiate d’Indore, Aranya a été pensé comme un village plutôt qu’un simple projet d’habitation dont le but serait de pallier le manque aigu de logements en ville, particulièrement pour les gens vivant dans des quartiers informels. Des 6500 parcelles planifiées, 65 pour cent ont été réservées pour ce que le gouvernement indien a qualifié de la partie économiquement vulnérable de la société (à l’époque, ces terrains mesuraient trente-cinq mètres carrés et étaient destinés aux ménages gagnant trente-cinq dollars par mois), le reste étant mis sur le marché pour les résidents à plus hauts revenus. Pour pouvoir réserver une telle proportion de parcelles à une clientèle à bas revenus tout en préservant un développement viable d’un point de vue économique, Doshi a choisi une approche de planification de type « trames d’accueil », qui assurait des infrastructures de base de grande qualité sur lesquelles les résidents organisaient leur logement, qu’ils pouvaient améliorer avec le temps. L’architecture d’origine se composait de blocs techniques comprenant plomberie, approvisionnement en eau, électricité et accès routier, ainsi que des plateformes et cuisines que les habitants pouvaient agrandir et aménager au fil du temps et des ressources disponibles. Prévu pour une population de 70 000 personnes, Aranya s’est depuis développé pour en accueillir approximativement 80 000, montrant à quel point Doshi avait vu juste quant à la croissance future possible du nombre de logements individuels et du quartier et, par extension, de l’implantation dans son ensemble.

Couvrant pratiquement un kilomètre carré, Aranya a été pensé à échelle humaine : le plan d’aménagement, basé sur six secteurs groupés autour d’un centre-ville, donnait aux résidents accès aux écoles, commerces, lieux de travail et autres services, le tout à distance de marche. Cette organisation d’habitat dense garantissait également un accès facile à des espaces de travail et chaque immeuble résidentiel comportait des espaces réservés au commerce local et à la vie communautaire. La hiérarchie des rues séparait piétons et véhicules, et une série de passages et d’espaces ouverts, dotés d’arbres offrant de l’ombre et une végétation luxuriante, permettait aux résidents de vaquer à leurs activités quotidiennes et de gagner leur vie à proximité de leur logement. Avec le temps, des entreprises domestiques et des activités commerciales de tous ordres se sont implantées et ont prospéré dans toute la communauté. Doshi a travaillé dans une optique résolument respectueuse des traditions et des exigences du quotidien, de sorte qu’aujourd’hui, Aranya est encore un endroit idéal pour vivre.

Le matériel lié à Aranya, notamment les croquis de travail sur le terrain, les dessins de conception et plusieurs milliers de photographies, rend compte de toutes les étapes de développement du projet, depuis l’identification du site jusqu’à la documentation suivant l’occupation, en passant par l’implantation des infrastructures, des routes et des services de base, l’installation des résidents et les transformations apportées graduellement par ceux-ci. Ces archives font partie du fonds Minimum Cost Housing Group. Ce texte est publié à l’occasion de la remise du Pritzker Architecture Prize 2018 à Balkrishna Doshi.